Результаты комплексного лечения ограниченного фиброзно-кавернозного туберкулеза легких

Резюме

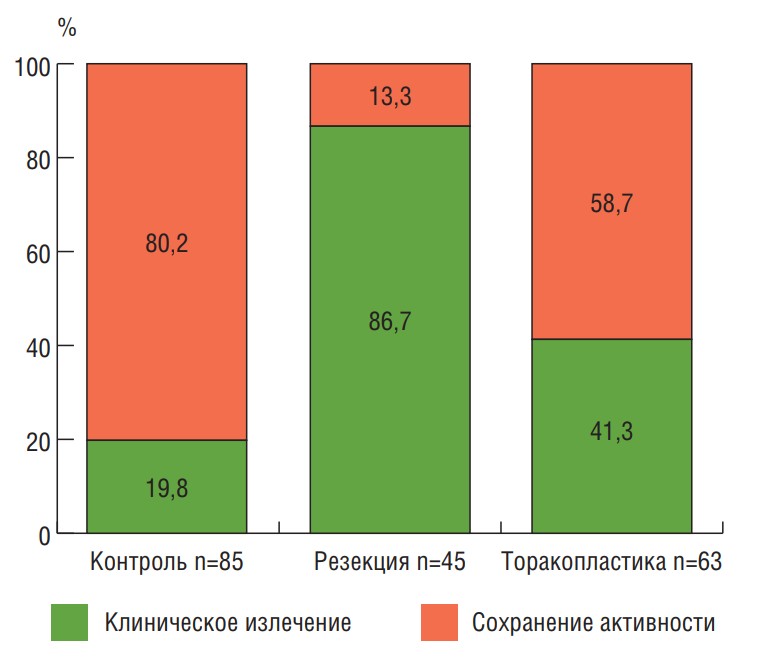

При изучении эффективности оперативного лечения ограниченного фиброзно-кавернозного туберкулеза легких проведен сравнительный анализ результатов консервативного лечения, резекционных и торакопластических вмешательств, а также изучено их влияние на среднюю длительность заболевания. Всего за 2005–2012 гг. с ограниченными формами фиброзно-кавернозного туберкулеза легких наблюдались 194 человека. Для оценки эффективности применения хирургического метода в комплексном лечении больных туберкулезом легких все пациенты были разделены на три группы. Контрольную (1-ю) группу составили 86 больных, получавших консервативную терапию; 45 пациентам была проведена резекция легкого в объеме лобэктомии (2-я группа); 63 пациентам выполнена торакопластика (3-я группа). Средняя длительность заболевания туберкулезом легких в исследуемый период в Российской Федерации варьировала от 3,1 до 2,9 года. Длительность заболевания фиброзно-кавернозным туберкулезом легких была в десятки раз выше и достигла максимума в 2010 г. (20,7 года). Выявлено, что консервативная терапия приводит к клиническому излечению в 19,8% случаев.

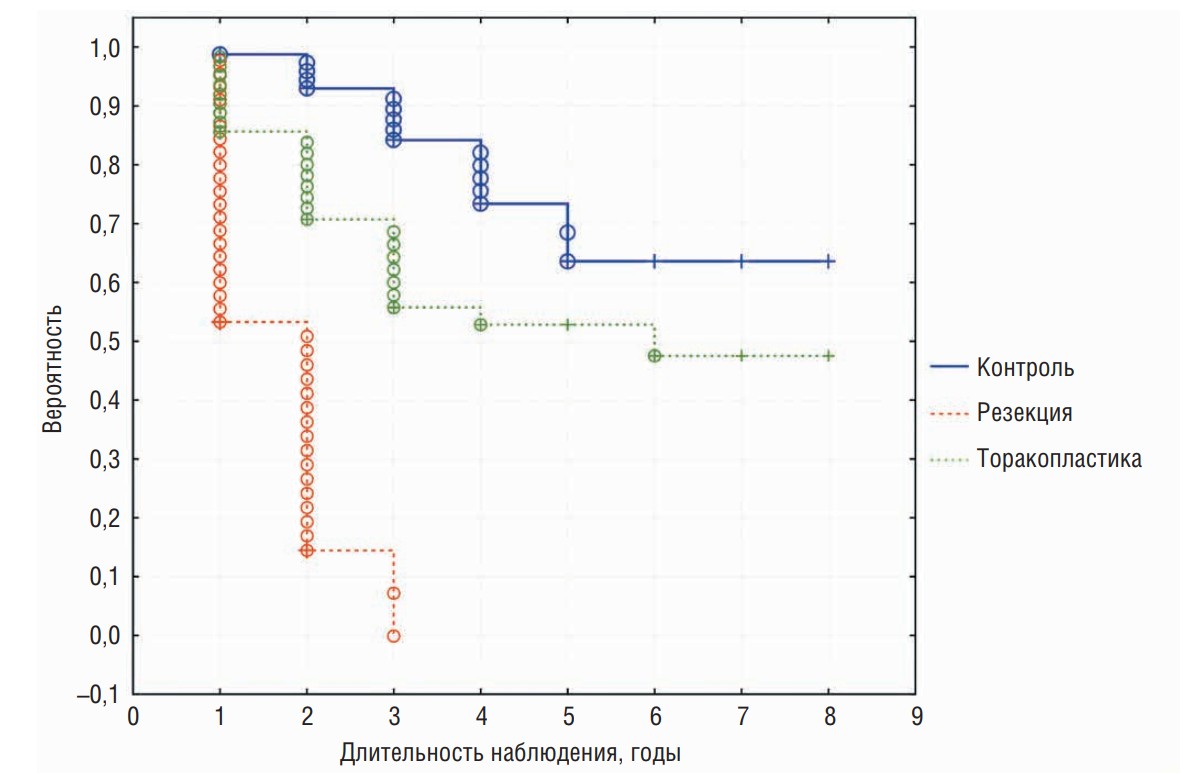

При сочетании химиотерапии и хирургических методов эффективность лечения повышается до 41,3% при выполнении торакопластики и до 86,7% при анатомической резекции легкого. Анализ времени наступления события методом Каплана–Майера показывает, что наибольшая эффективность лечения пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких достигается в первые 2 года наблюдения. Это соответствует средней длительности заболевания туберкулезом легких, рассчитанной по основным эпидемиологическим показателям. После второго года эффективность лечения уменьшалась, и после шестого года ни в одной исследуемой группе положительных результатов не отмечалось. В контрольной группе и группе больных, перенесших торакопластику, после пятого года эффективность лечения снижается, доля пациентов с признаками активного туберкулеза легких составляет 49,8% при торакопластике и 71,2% при консервативном лечении. Все эти больные остаются потенциальными источниками инфекции, что подтверждается средней длительностью заболевания при фибрознокавернозном туберкулезе легких.

Ключевые слова: фиброзно-кавернозный туберкулез, хирургическое лечение туберкулеза легких

Введение

В настоящее время во всем мире, несмотря на снижение заболеваемости, туберкулез является одной из основных проблем мирового здравоохранения. Это связано в первую очередь с распространением лекарственно устойчивого туберкулеза, эффективность консервативного лечения которого не превышает 52% [1–3]. Низкая эффективность медикаментозного лечения обусловлена отсутствием эффективных бактерицидных препаратов для этих пациентов, а также высокой частотой развития нежелательных лекарственных реакций на фоне приема бактериостатических препаратов второго и третьего ряда. При одностороннем деструктивном поражении легкого в пределах одной доли количество МБТ в зоне поражения увеличивается в логарифмической прогрессии. Лечение этих больных представляет большие трудности из-за высокой степени лекарственной устойчивости МБТ [4]. Морфологически необратимые поражения и хроническое течение заболевания являются неблагоприятным фоном в клиническом и эпидемиологическом плане. В связи с этим возрастает роль хирургических методов лечения, что находит подтверждение как в российских, так и в иностранных публикациях. В русскоязычной литературе хронические деструктивные формы туберкулеза называют фибрознокавернозным туберкулезом легких (ФКТЛ). Для этой формы туберкулеза характерно наличие фиброзной каверны, фиброзных изменений в окружающей легочной ткани и очагов бронхогенного отсева в легочной ткани различной степени и давности. Как правило, поражается дренирующий каверну бронх, что и затрудняет излечение этих больных [5].

Заболеваемость и распространенность ФКТЛ в России остаются достаточно высокими. При этом эффективность комплексного лечения этой формы туберкулеза легких, а главное исходы и сроки получения результатов в доступной литературе освещены недостаточно. Основная масса исследований, посвященных изучению роли хирургических методов в лечении туберкулеза, рассматривает только ближайшие результаты операций [6–9]. При этом удаление основного резервуара инфекции или выполнение коллапсо-хирургических вмешательств далеко не всегда завершает комплекс лечебных мероприятий даже при ограниченном фиброзно-кавернозном туберкулезе, так как остаются очаги отсева, которые требуют продолжения курса терапии противотуберкулезными препаратами [10]. В аналитических обзорах, посвященных туберкулезу в Российской Федерации, средняя длительность заболевания фиброзно-кавернозным туберкулезом также не нашла своего отражения [1–3].

Цель исследования

Изучить результаты комплексного лечения ФКТЛ, дать обоснование включения в комплекс лечения хирургических методов и выявить их влияние на среднюю продолжительность заболевания.

Материалы и методы исследования

При изучении эффективности оперативного лечения ФКТЛ проведен сравнительный анализ результатов консервативного лечения, резекционных и торакопластических вмешательств при ограниченных (долевых) формах ФКТЛ. Тип исследования ретроспективно-проспективный, когортный. Всего за 2005– 2012 гг. с ограниченными формами ФКТЛ наблюдались 194 человека. Результаты исследования фиксировались на 31 декабря 2013 г.

Критерии включения в исследование:

- больные ФКТЛ в возрасте от 18 до 70 лет с бактериологическим подтверждением диагноза;

- локализация процесса в пределах верхних долей справа или слева;

- приверженность больных к лечению.

Критерии исключения:

- отказ больных от лечения;

- прерывание курса противотуберкулезной терапии более чем на 2 мес;

- наличие сопутствующей патологии в стадии декомпенсации.

Для оценки эффективности применения хирургического метода в комплексном лечении больных туберкулезом легких и его влияния на результаты лечения все пациенты были разделены на три группы.

В 1-ю (контрольную) группу вошли 86 больных с впервые выявленным ФКТЛ. Основанием для включения в контрольную группу явился письменный отказ от оперативного вмешательства. Все больные получали противотуберкулезную терапию в соответствии с результатами теста лекарственной чувствительности МБТ на основании нормативно-правовых актов РФ и рекомендаций ВОЗ.

Во 2-ю группу вошли 45 больных, которым не менее 6 мес проводилась адекватная противотуберкулезная полихимиотерапия по тем же принципам, что и в контрольной группе, но в связи с сохранением полостей распада в пределах верхней доли легкого и бактериовыделения им выполнено хирургическое вмешательство в объеме анатомической резекции легкого (РЛ) — верхней доли слева или справа, в зависимости от локализации процесса.

В 3-ю группу вошли 63 больных, которые также получали адекватную химиотерапию, как и пациенты 1-й и 2-й групп, но локализация и степень поражения достоверно не отличались от таковых во 2-й группе, однако им выполнены коллапсо-хирургические операции в объеме верхнезадней торакопластики (ТПЛ) с пораженной стороны.

Распределение пациентов по полу представлено в табл. 1.

Таблица 1

Распределение пациентов по полу

| Пациенты | 1-я группа (контрольная) | 2-я группа (РЛ) | 3-я группа (ТПЛ) | Всего | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |

| Мужчины | 67 | 77,9 | 36 | 80 | 49 | 77,8 | 152 | 78,3 |

| Женщины | 19 | 22,1 | 9 | 20 | 14 | 22,2 | 42 | 21,7 |

| Всего | 86 | 100,00 | 45 | 100,00 | 63 | 100,00 | 194 | 100,00 |

Медиана возраста в группе с проведенной резекцией легкого составила 46 лет, при торакопластике — 42 года, в контрольной группе — 47,5 года.

Всем больным проведен стандартный комплекс обследования, включающий физикальный осмотр, общеклинические методы, посев мокроты на МБТ (на жидкие и плотные питательные среды), лучевые методы диагностики, функциональные методы обследования.

Клинически излеченными считали пациентов, у которых не определялись признаки активности специфического процесса: бактериовыделение и полости распада, а также отсутствовали инфильтративные изменения при рентгенологическом обследовании. Неэффективным результатом считали наличие хотя бы одного признака специфического процесса.

Статистическую обработку данных проводили методом анализа выживаемости, позволяющим оценить вероятность для пациента пережить произвольный интервал времени, измеренный от даты стартового события. Однако с учетом того, что результатом исследования была оценка эффективности лечения, предложено называть данный метод «анализ времени наступления события» [11].

Стартовым событием считали начало лечебного воздействия — прием ПТП в контрольной группе, проведение оперативного вмешательства в исследуемых группах.

В нашем исследовании полными наблюдениями считали достижение эффекта от лечения в виде ликвидации полости распада и абациллирование. Цензурированными наблюдениями явились неэффективно леченые больные с сохранением признаков активности процесса: бацилловыделение и/или сохранение полости распада. Результатом анализа наступления события была оценка функции выживания по Каплану–Майеру. Графическое представление метода заключается в построении графика, отражающего пропорцию пациентов, у которых событие не произошло к определенному моменту времени.

Кривую анализа выживаемости также характеризует медиана выживаемости — интервал времени, в конце которого вероятность выживания (наступления мониторируемого события) равна 0,5, то есть за этот интервал у половины наблюдаемых пациентов случилось мониторируемое событие (достигнуто клиническое излечение).

Также для статистической обработки данных пользовались непараметрическими методами обработки данных пакета Statistica 6.0.

Среднюю длительность заболевания рассчитывали как соотношение распространенность/заболеваемость. В анализе использовали данные аналитических обзоров статистических показателей, применяемых в Российской Федерации по туберкулезу и материалов Федерального центра мониторинга противодействия распространению туберкулеза за 2005–2013 гг. В расчет включали показатели заболеваемости по ф. 33 в Российской Федерации и в Удмуртской Республике, так как исследуемая когорта формировалась на территории этого субъекта Российской Федерации.

Результаты и их обсуждение

Заболеваемость туберкулезом легких в России в исследуемый период имела отчетливую тенденцию к снижению в 1,3 раза. В Удмуртской Республике заболеваемость туберкулезом легких также снизилась в 1,4 раза. Распространенность туберкулеза легких в Российской Федерации снизилась в 1,4 раза к 2013 г., в Удмуртской Республике — в 1,6 раза (табл. 2).

Таблица 2

Показатели заболеваемости и распространенности туберкулеза легких за 2005–2013 гг.

| Год | ТБС РФ ф. 33 | ТБС УР ф. 33 | ||

|---|---|---|---|---|

| заболеваемость на 100 тыс. | распространенность на 100 тыс. | заболеваемость на 100 тыс. | распространенность на 100 тыс. | |

| 2005 | 68,1 | 209,7 | 72,1 | 249,4 |

| 2006 | 68,0 | 202,5 | 69,8 | 241,2 |

| 2007 | 67,7 | 194,5 | 71,0 | 238,1 |

| 2008 | 69,0 | 190,5 | 71,9 | 233,8 |

| 2009 | 66,8 | 185,1 | 64,4 | 231,1 |

| 2010 | 62,3 | 178,7 | 57,5 | 223,0 |

| 2011 | 58,6 | 167,9 | 59,9 | 221,4 |

| 2012 | 55,1 | 157,7 | 54,7 | 180,8 |

| 2013 | 51,1 | 147,5 | 50,5 | 157,5 |

Заболеваемость ФКТЛ в Российской Федерации за девятилетний исследуемый период снизилась в 1,5 раза, на территории Удмуртии заболеваемость, напротив, возросла в 1,5 раза. Распространенность ФКТЛ в исследуемый период в Российской Федерации уменьшилась в 1,5 раза за девятилетний период. В Удмуртской Республике распространенность ФКТЛ не имела отчетливых колебаний в сторону увеличения или уменьшения и оставалась на уровне 18,0 на 100 тыс. населения. Эпидемиологические показатели заболеваемости и распространенности ФКТЛ представлены в табл. 3.

Таблица 3

Эпидемиологические показатели заболеваемости и распространенности фиброзно-кавернозного туберкулеза легких за 2005–2013 гг.

| Год | ФКТЛ РФ | ФКТЛ УР | ||

|---|---|---|---|---|

| заболеваемость на 100 тыс. | распространенность на 100 тыс. | заболеваемость на 100 тыс. | распространенность на 100 тыс. | |

| 2005 | 1,4 | 24,3 | 0,7 | 18,1 |

| 2006 | 1,3 | 24,5 | 0,4 | 18,3 |

| 2007 | 1,4 | 23,9 | 0,8 | 18,6 |

| 2008 | 1,3 | 22,8 | 0,8 | 17,9 |

| 2009 | 1,2 | 21,9 | 2,6 | 19,0 |

| 2010 | 1,0 | 20,7 | 1,3 | 19,0 |

| 2011 | 1,3 | 19,0 | 1,5 | 16,8 |

| 2012 | 1,1 | 17,5 | 1,1 | 17,7 |

| 2013 | 0,9 | 15,8 | 1,1 | 16,9 |

Средняя длительность заболевания туберкулезом легких в исследуемый период в Российской Федерации уменьшилась в 1,1 раза — с 3,1 до 2,9 года в 2013 г.

Длительность заболевания фиброзно-кавернозным туберкулезом легких была в десятки раз выше и достигла своего максимума (20,7 года) в 2010 г., при этом явного снижения длительности заболевания с течением времени не происходило. В Удмуртии снижение длительности заболевания туберкулезом легких за исследуемый период не отмечалось и оставалось на уровне трех лет. При этом длительность заболевания фиброзно-кавернозным туберкулезом легких также была в десятки раз выше. Данные представлены в табл. 4.

Таблица 4

Длительность заболевания туберкулезом легких и фиброзно-кавернозным туберкулезом легких

| Заболевание | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ТВС РФ ф. 33 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

| ФКТЛ РФ | 17,1 | 18,3 | 17,1 | 17,5 | 18,3 | 20,7 | 14,6 | 15,9 | 17,6 |

| ТВС УР ф. 33 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 3,1 |

| ФКТЛ УР | 25,9 | 45,8 | 23,3 | 22,4 | 7,3 | 14,6 | 11,2 | 11,1 | 15,4 |

Таким образом, показатель длительности заболевания отражает процесс низкой эффективности лечения фиброзно-кавернозного туберкулеза легких и формирования длительно существующего, эпидемиологически опасного ядра в популяции.

Включая в комплекс лечебных мероприятий хирургический метод резекцию легкого или торакопластику, мы существенно повышаем эффективность лечения ФКТЛ.

С применением только консервативной терапии при сформированном ФКТЛ достичь клинического излечения удалось лишь в 19,8% случаев, при включении в комплекс хирургических методов эффективность терапии повышается до 41,3% при применении торакопластики и до 86,7% при резекции легкого (рис. 1).

Рис. 1. Эффективность комбинированного лечения фиброзно-кавернозного туберкулеза легких (χ2=9,2; p<0,01)

Рис. 1. Эффективность комбинированного лечения фиброзно-кавернозного туберкулеза легких (χ2=9,2; p<0,01)

При применении активной хирургической тактики эффективность лечения при выполнении резекции в 2,3 раза, а при выполнении торакопластики — в 1,5 раза выше по сравнению с консервативным методом.

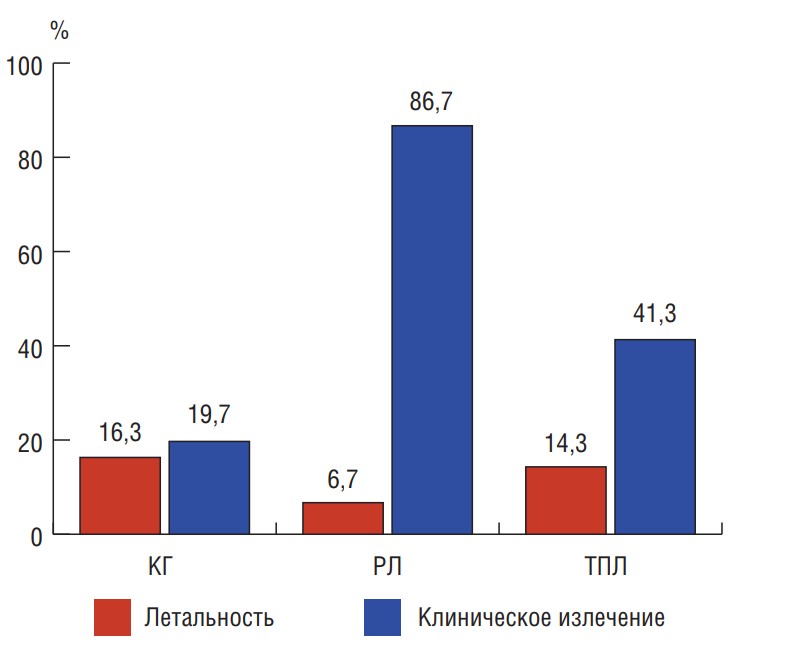

Летальность в контрольной группе составила 16,3% (14 пациентов), при выполнении резекции — 6,8% (3 пациента), в группе больных, перенесших торакопластику, — 14,3% (9 пациентов) (рис. 2). Причиной смерти стало прогрессирование специфического процесса. Послеоперационной летальности в исследуемых группах не отмечалось.

Рис. 2. Летальность при комплексном лечении фиброзно-кавернозного туберкулеза легких

Рис. 2. Летальность при комплексном лечении фиброзно-кавернозного туберкулеза легких

Применив статистический метод «анализ выживаемости», мы выявили влияние комплексного подхода в лечении ограниченного ФКТЛ на среднюю длительность заболевания.

При анализе по Каплану–Майеру была дана оценка динамики клинического излечения во времени. Различия в исследуемых группах носят достоверный характер. Результаты анализа представлены на рис. 3 и в табл. 5–8.

Рис. 3. Вероятность клинического излечения ограниченного фиброзно-кавернозного туберкулеза легких (χ2 =79,68; p<0,001)

Рис. 3. Вероятность клинического излечения ограниченного фиброзно-кавернозного туберкулеза легких (χ2 =79,68; p<0,001)

Таблица 5

Медиана наступления клинического излечения в исследуемых группах

| Группа | Медиана наступления события |

|---|---|

| 1-я (контрольная) | — |

| 2-я (РЛ) | 2,0 |

| 3-я (ТЛЛ) | 5,1 |

Таблица 6

Таблица времени для 1-й (контрольной) группы

| Нижняя граница временного интервала | N в начале | N сохраненных активностей | N CV(-) | Процент сохраненных активностей, % | Вероятность сохраненных активностей, % |

|---|---|---|---|---|---|

| 1.0 | 86 | 17 | 1 | 93.71 | 100.00 |

| 1.8 | 68 | 11 | 4 | 93.60 | 98.71 |

| 2.6 | 53 | 9 | 5 | 89.69 | 92.39 |

| 3.3 | 39 | 19 | 5 | 83.05 | 82.86 |

| 4.1 | 15 | 0 | 0 | 100.00 | 68.82 |

| 4.9 | 15 | 6 | 2 | 83.33 | 68.82 |

| 5.7 | 7 | 3 | 0 | 100.00 | 57.35 |

| 6.4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 | 57.35 |

| 7.2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 57.35 |

| 8.0 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 57.35 |

Таблица 7

Таблица времени для 2-й группы (РЛ)

| Нижняя граница временного интервала | N в начале | N сохраненных активностей | N CV(-) | % сохраненных активностей | Вероятность сохраненных активностей, % |

|---|---|---|---|---|---|

| 1.0 | 45 | 2 | 21 | 52.27 | 100.00 |

| 1.8 | 22 | 4 | 16 | 20.00 | 52.27 |

| 2.6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 10.45 |

| 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 8

Таблица времени для 3-й группы (ТПЛ)

| Нижняя граница временного интервала | N в начале | N сохраненных активностей | N CV(-) | Процент сохраненных активностей, % | Вероятность сохраненных активностей, % |

|---|---|---|---|---|---|

| 1.0 | 63 | 8 | 9 | 84.75 | 100.00 |

| 1.8 | 46 | 5 | 8 | 81.61 | 84.75 |

| 2.6 | 33 | 7 | 7 | 76.27 | 69.165 |

| 3.3 | 19 | 2 | 1 | 94.44 | 52.75 |

| 4.1 | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 49.82 |

| 4.9 | 16 | 6 | 0 | 100.00 | 49.82 |

| 5.7 | 10 | 2 | 1 | 88.89 | 49.82 |

| 6.4 | 7 | 6 | 0 | 100.00 | 44.28 |

| 7.2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 44.28 |

| 8.0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 44.28 |

Медиана выживаемости в контрольной группе отсутствовала.

В группе резекции медиана наступления события составила 2 года, то есть половина пациентов ко второму году после операции была без признаков активного туберкулеза легких.

В группе пациентов, перенесших торакопластику, медиана наступления события составила 5,1 года; таким образом, срок достижения положительного эффекта в этой группе увеличивался в два раза.

Кумулятивный процент больных с признаками активности ФКТЛ, принимающих только лекарственную терапию, к восьмому году составляет 57,3%. При этом наибольшее количество положительных результатов получили в первые четыре года консервативной терапии. После четвертого года наблюдений положительных результатов в этой группе пациентов мы не отмечали (см. рис. 3).

При анализе графика и таблиц времени жизни у больных, перенесших резекцию легкого, кумулятивная доля пациентов с сохранением признаков активности через 2,5 года наблюдения составила 10,5%, то есть достигнуть клинического излечения к этому сроку могут 89,5% пациентов. При этом вероятность появления «активных» больных через 1,7 года наблюдения составила 52,2%. У этих пациентов появились признаки активного туберкулезного процесса в легких после перенесенной операции, произошло обострение процесса. В трех случаях зафиксирован летальный исход.

При проведении торакопластики больным с ограниченным ФКТЛ эффективность комплексного подхода в лечении отмечалась в первые три года наблюдения. В группе пациентов, которым была выполнена резекция, к третьему году лечения признаков активности специфического процесса не наблюдалось (табл. 7). При этом вероятность сохранить активность туберкулезного процесса у пациентов после проведенной торакопластики после пятого года на весь период наблюдения составила 44,3%.

При анализе случаев, признанных неэффективными, были получены следующие данные. В структуре неэффективно леченных выявлено, что в 14,3% случаев у больных при отсутствии каверны сохранялось бактериовыделение. Рентгенологическими методами каверна не определялась, в легком формировались цирротические изменения, фиброзно-кавернозный туберкулез переходил в цирротический. Цирротический туберкулез был отмечен у 8 больных, получавших только лекарственную терапию, и у 8 пациентов, перенесших торакопластику. В 11,6% случаев сохранялась каверна, но при этом в мокроте микобактерии не определялись ни бактериоскопией, ни посевом на жидкие и плотные питательные среды в течение года наблюдения. При этом в трех случаях полости определились на фоне консервативного лечения и у 10 больных после выполненной им торакопластики. Эти больные не представляли эпидемиологической опасности. В 74,11% случаев определялись оба признака, то есть сохранялись признаки фибрознокавернозного туберкулеза. Больше всего пациентов (58 человек) было в группе, получавшей только консервативное лечение, при резекции признаки ФКТЛ оставались у 6 человек, после выполнения торакопластики сохранение признаков активного процесса наблюдалось в 19 случаях.

Таким образом, при анализе времени наступления события методом Каплана–Майера наибольшая эффективность лечения ФКТЛ достигается в первые 2 года наблюдения. Это соответствует средней длительности заболевания туберакулезом легких, рассчитанной по основным эпидемиологическим показателям. После второго года эффективность лечения по показателю CV(–) МБТ(–) уменьшалась и после шестого года ни в одной исследуемой группе положительных результатов не отмечалось. В контрольной группе больных и группе перенесших торакопластику после пятого года эффективность снижается, кумулятивная доля пациентов с признаками активного туберкулеза легких составляет от 49,8% при торакопластике и 71,2% при консервативном лечении. Все эти больные продолжают оставаться потенциальными источниками инфекции, что показывает средняя длительность заболевания при ФКТЛ (см. табл. 4). При резекции эффективность достигается уже на втором году после операции, причем в эти же два года проявляются признаки обострения процесса в оперированном легком, и кумулятивная доля пациентов с признаками активности составила к третьему году наблюдения порядка 10,5% — больные с обострением процесса в оперированном легком. При анализе исхода лечения больных, у которых был зафиксирован неудовлетворительный результат, отмечено, что в 11,6% случаев формируется санированная полость без признаков бактериовыделения, что можно также расценить как положительный результат лечения.

Выводы

- При лечении ограниченного фиброзно-кавернозного туберкулеза легких должен применяться комплексный подход с обязательным включением хирургических методов лечения.

- Консервативное лечение не позволяет достичь клинического излечения при ограниченном фиброзно-кавернозном туберкулезе легких.

- Клиническое излечение при резекции легкого наступает в два раза быстрее, чем при консервативном лечении и при торакопластике.

- Средняя длительность заболевания ограниченным фиброзно-кавернозным туберкулезом легких при включении в комплекс лечения резекции легких в объеме лобэктомии составляет 2 года.